Deadly buildings

Architecture et air intérieur, un angle mort de la pandémie de Covid-19. Les enjeux de l'insécurité sanitaire des lieux de constitution sociale.

Ce texte est le verbatim d’une présentation donnée dans le cadre des journées d’étude de Winslow Santé Publique en septembre 2024 au Campus Condorcet (EHESS) :

« De la démobilisation pandémique au Covidactivisme — Sciences, prévention et mobilisations face à la pandémie »

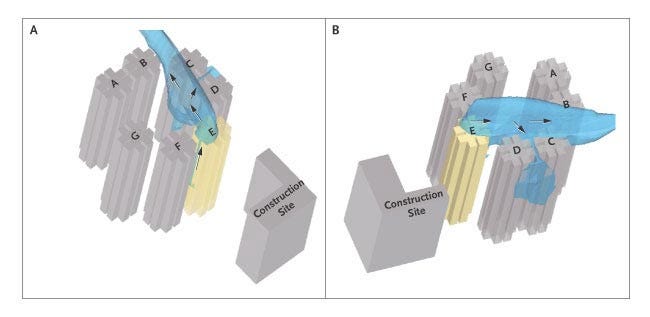

Ma première alerte particulière sur SARS-CoV-2 a lieu en janvier 2020, via un article que je lis en marge de questions sur le « nouveau coronavirus ». Publié en avril 2004 dans le New England Journal of Medecine, il s’intitule « Preuve de la transmission par voie aérienne du virus du syndrome respiratoire aigu sévère » et documente une contamination pendant l’épidémie de SRAS — causée par SARS-CoV-1 — à l’Amoy Garden, un groupe résidentiel de plusieurs bâtiments de grande hauteur à Hong Kong. Je suis frappé par les schémas de la plume de contamination transportée par le vent entre des appartements situés à des niveaux proches mais des tours différentes.

Je me trouve alors au Canada avec ma famille, et je m’interroge rapidement sur la manière dont l’air est redistribué dans les logements, dont celui que nous occupons, par des systèmes de type HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) très courants en Amérique du Nord. Un questionnement qui m’amène à acheter nos premiers masques respiratoires de type FFP2, destinés à filtrer les aérosols, plutôt que de simples masques chirurgicaux.

On le saura en réalité très tôt : comme SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19, se transmet quasi exclusivement par voie aérienne, depuis l’expiration d’une personne contagieuse jusqu’à l’inspiration d’une personne saine, via des aérosols infectieux qui restent en suspension, en absence d’aération suffisante, filtration ou désinfection.

Reprenons la conversation sidérante entre les trois coauteurs de la Great Barrington Declaration, épidémiologistes et spécialistes de santé publique1, et des journalistes, à l’automne 2020. Le postulat de la déclaration est que le cycle de vie d’un nouveau virus dans une population naïve, via une immunité par infection « comme celle de la rougeole qui dure toute la vie, n’excède pas trois à quatre ans. Plus vite la population atteint cette immunité en s’exposant à l’infection, plus vite nous retournons à notre vie normale ». Même sans compétence d’épidémiologie, de virologie ou de médecine, on comprend vite que ce postulat, qui a fondé la réponse sanitaire de la majorité des pays du monde à partir de l’été 2020, la fameuse immunité de groupe, est pour le moins hasardeux et dénué d’éthique s’agissant d’un virus émergent. Au-delà d’autres aspects de la déclaration qui soulèvent des questions éthiques graves et ancrent son idéologie dans un eugénisme moderne, on a su très vite que l’immunité vis à vis de SARS-CoV-2 était en réalité de quelques mois seulement, ouvrant la probabilité de réinfections multiples, d’émergence de nouveaux variants, de risques cumulatifs d’atteinte immunitaire et de dommages liés à une persistance virale neurovasculaire. Les cinq dernières années ont malheureusement confirmé cette erreur désastreuse.

Mais parce que je suis convaincu qu’on ne lutte mieux contre les infections qu’en les évitant, peut-être aussi parce que je suis architecte de formation, je me suis placé sur le chemin de la transmission d’une personne vers une autre, cette voie aérienne où des particules virales se trouvent en suspension, jusqu’à plusieurs heures après expiration dans un lieu confiné, même si la personne contagieuse n’y est plus. Je me place en amont de la contamination, là où les auteurs de la GBD n’ont jamais envisagé se positionner, parce qu’ils n’ont jamais considéré qu’on pouvait éviter la transmission virale, à tout le moins en réduire les occurrences. Et, à moins que l’intention de la GBD était délibérément l’infection au plus vite du plus grand nombre possible, c’est un impensé fondamental.

Nous sommes aujourd’hui en mars 2025, et je demeure stupéfait que cette question, sur le principe assez simple à traiter, soit à ce point restée sans attention pendant si longtemps, laissant aux seuls domaines relevant de la médecine la responsabilité de penser la réponse des politiques publiques au Covid-19.

Car si l’exemple de l’Amoy Garden était spectaculaire et signifiant, éviter la concentration d’aérosols infectieux dans l’air suffit presque totalement à écarter le risque de contamination. Ce qui est autrement plus efficace que de miser sur une immunité de population par un virus inconnu. Et, au-delà, efficace pour tous les pathogènes à transmission aérienne, grippe, rougeole, VRS…

En une phrase, il faut respirer un air qui n’est pas directement issu de l’expiration de quelqu’un d’autre.

En extérieur, le risque est donc faible, quasi nul si on ne se trouve pas dans la plume (le panache) d’expiration d’une autre personne. La dilution par l’air extérieur, en mouvement permanent, est suffisante. Le problème, est l’air que l’on respire en intérieur, où il n’y a pas cette dilution naturelle, où l’air expiré s’accumule et, avec lui, les aérosols contagieux.

Le problème est accentué par le fait que nous vivons l’essentiel de nos interactions sociales, donc les occasions de nous contaminer, en intérieur. Selon des données statistiques américaines, près de 90 % de notre temps se déroule dans des bâtiments fermés, dont un tiers hors de notre logement : bureaux, commerces, écoles, hôpitaux, restaurants, cinémas, etc… auxquels il faut ajouter 6 % dans les transports publics partagés, également fermés.

Problème encore aggravé depuis le mitan du XXe siècle par l’évolution d’une architecture de plus en plus étanche, de bâtiments clos et scellés qui nécessitent dans l’idéal des systèmes mécaniques de gestion de l’air. L’évolution des techniques de construction, les chocs pétroliers et les coûts de l’énergie nous ont poussés à nous isoler de l’extérieur pour réguler plus facilement un confort thermique intérieur. Ce qui en fait par ailleurs l’un des points de corrélation entre changement climatique et épidémies, partant du constat que la hausse des températures estivales créée un continuum de temps où l’on se protège de l’extérieur, en se confinant le plus hermétiquement possible, en hiver contre le froid, en été contre la chaleur.

Viennent aggraver la situation certains mécanismes de balancier culturel et l’évolution des pratiques médicales qui nous ont paradoxalement éloignés des réflexes qui pouvaient empiriquement exister sur la nécessité de respirer en tous lieux, et notamment les lieux de soins, un air frais renouvelé.

Si on s’en tient à l’exemple des hôpitaux, le principe de chambres aveugles, sans fenêtres, est soudainement apparu comme une « innovation » à partir des années 1940, les espaces hospitaliers étant dans les deux siècles précédents préférablement conçus sur l’hypothèse fondamentale de bénéficier d’un accès direct à la lumière du soleil et à l'air frais. Quand, jusqu’au début du XXe siècle, l’hôpital est par finalité un lieu d’accueil de moyen à long séjour, aux principes d’hygiène plus élevés que le domicile, il bascule, avec les progrès de la médecine, vers un lieu de prestation technique, qui nécessite une organisation et une architecture plus « efficace » et rationnelle que celle permettant d’amener la lumière et l’air extérieur en tous points du bâtiment. Les hôpitaux sont devenus des métamachines urbaines, parmi les plus complexes, abritant d’autres machines et leurs réseaux, leurs opérateurs, et au milieu, des patients qui se succèdent rapidement.

Comme l’aurait peut-être dit l’urbaniste Paul Virilio2, avoir inventé une architecture dissociée de l’extérieur, avec une amplitude de progrès stupéfiante et incontestable, a dans le même temps inventé l’accident d’un air intérieur contagieux.

Nous vivons désormais dans des architectures étanches. Et nous y avons l’essentiel de nos interactions sociales. Le pari aurait pu ne pas être perdu si nous avions pensé et géré l’air intérieur en compensant cette nouvelle distance avec l’extérieur. Mais nous ne l’avons pas fait. Et les architectures contemporaines, dont on a amélioré à l’excès l’isolation par rapport à l’extérieur, présentent désormais trois cas de figures :

Les lieux sans aucun système de distribution d’air, où l’on respire… ce qu’on y trouve, éventuellement amélioré par une fenêtre qui s’ouvre occasionnellement — si elle existe et peut s’ouvrir — ou par les allées et venues des personnes. Aussi aléatoire que potentiellement catastrophique.

Les lieux avec système de distribution d’air, mais dont le dimensionnement est insuffisant pour un renouvellement correct de l’air intérieur, ou dont le système de distribution d’air est inopérant par défaut de conception, d’entretien ou de maintenance. Sur ce point, j’emprunte les mots de Jesse Smith, spécialisé dans la rénovation énergétique de bâtiments aux États-Unis, dans une publication de février 2024 où il fait le constat suivant : « L’importance de la qualité de l'air intérieur n’est plus à démontrer. L’amélioration de la qualité de l'air intérieur par des interventions telles qu’une ventilation adéquate, une filtration appropriée et l’irradiation germicide par ultraviolets dans les bâtiments publics pourrait réduire de deux tiers la transmission des maladies respiratoires. Mais le déploiement massif de ces technologies se heurte à des goulets d’étranglement. Un rapport du groupe 1Day Sooner en énumère trois : l’absence de normes claires, le coût de la mise en œuvre [spécialement en renouvellement d’air extérieur] et la difficulté à faire évoluer la réglementation et les attitudes du public. On peut en ajouter un quatrième : la main-d’œuvre qui sera chargée de les installer. » Il décrit ensuite le niveau dramatiquement bas de fiabilité et de fonctionnement effectif des systèmes HVAC aux État-Unis.

Enfin, dernier cas de figure, ultra-minoritaire, les lieux dont le système de distribution d’air est suffisamment dimensionné et entretenu pour assurer un renouvellement continu satisfaisant, indiqué par une concentration en CO2 inférieure à 5 ou 600 ppm.

Nous sommes quelques-uns à avoir découvert, à l’occasion de cette pandémie, l’existence des capteurs de CO2, petits appareils autonomes qui permettent de mesurer en temps réel la concentration en CO2 d’un volume, et notamment son écart avec le niveau ambiant extérieur, qui se situe en 2024 autour de 410 ppm3. Cet écart avec le seuil atmosphérique indique immédiatement le niveau d’air expiré par les personnes présentes, ou absentes depuis peu de temps. À l’usage, le taux de CO2 en intérieur, donc la concentration en air expiré, peut augmenter à une vitesse vertigineuse selon la taille et l’occupation du volume. J’ai par exemple constaté une hausse brutale dans un véhicule avec quatre passagers, où la ventilation réglée en mode recyclage uniquement a fait augmenter le niveau de CO2 en quelques dizaines de minutes, à plus de 8 000 ppm.

Chaque nouveau palier de 400 ppm de CO2 au-delà du niveau atmosphérique extérieur augmente de 1 % la part d’air inspiré venant de l’expiration d’une autre personne. À 500 ppm de CO2 en intérieur, donc très proche de l’extérieur, ce taux de « recyclage respiratoire » est donc de 0,25 %. À 2 400 ppm de CO2, comme on le mesure constamment dans des salles de classe, des salles d’attente et cabinets de médecine générale ou de dentiste, on est à 5 %. On atteint 10 % en dépassant 4 000 ppm de CO2, taux régulièrement mesuré dans des environnements très occupés ou avec une aération déficiente. Et on atteint 20 % de recyclage respiratoire dans mon exemple d’un véhicule à 8 000 ppm de CO2, situation probable identique dans des transports en commun bondés, par exemple.

À mesure qu’on dépasse le niveau extérieur via une concentration de CO2 par la respiration humaine, au-delà de 800 ou 1 000 ppm, si une part de cet air expiré est infectieux et sans autre dispositif de prévention, on a donc une contamination de plus en plus probable, sinon certaine.

Le taux de CO2 est ainsi un bon indicateur du risque infectieux de l’air respiré en intérieur.

Tout cela dresse le tableau noir d’une architecture contemporaine inadaptée à garantir qu’on ressortira d’un séjour de quelques minutes ou de quelques heures dans un lieu clos avec les mêmes perspectives de santé, proches ou lointaines, qu’en y entrant. On peut ainsi affirmer que le Covid-19 est une épidémie « de bâtiments », inadaptés à la santé individuelle, où l’architecture est un paramètre décisif dans le contrôle des épidémies à transmission respiratoires. Ce constat n’a pas attendu l’apparition de SARS-CoV-2, mais la violence et le développement d’une épidémie de Covid-19 qui nous a complètement échappé auraient dû nous rappeler ces enjeux.

Joseph Allen, qui dirige le programme « Healthy Buildings » (Bâtiments sains) à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, alerte dans un article publié le 4 mars 2020 dans le New York Times — À la même date, en France, on se prépare à faire se croiser toute la population dans des bureaux de vote à l’aération aléatoire, sinon inexistante. Joseph Allen écrit : « Votre bâtiment peut vous rendre malade ou vous garder en bonne santé. Une aération, une filtration et une humidité adéquates réduisent la propagation d’agents pathogènes tels que le nouveau coronavirus. » Il poursuit dans le contexte de la première vague brutale de Covid : « Apporter de l’air extérieur dans les bâtiments équipés de systèmes de chauffage et de ventilation (ou l’ouverture des fenêtres dans les bâtiments qui n’en sont pas équipés) contribue à diluer les contaminants en suspension dans l'air, ce qui réduit le risque d'infection. Pendant des années, nous avons fait le contraire : nous avons fermé nos fenêtres et recyclé l’air intérieur. Il en résulte des écoles et des immeubles de bureaux chroniquement sous-ventilés. Cette situation favorise non seulement la transmission des maladies, y compris des fléaux courants comme le norovirus ou la grippe commune, mais altère également de manière significative les fonctions cognitives. »

Et de fait, certaines personnes suffisamment informées des risques que font courir les séjours dans les lieux clos, tout particulièrement en pleine première vague meurtrière de SARS-CoV-2, ont rapidement adopté des recommandations et des mesures pour améliorer l’air intérieur de leurs bâtiments et la sécurité de leurs employés. À l’exemple du siège des Nations Unies, à Genève, qui, dans un plan de « Retour au bureau » publié le 1er mai 2020, précisait : « Afin de garantir une ventilation optimale dans les zones équipées de systèmes de ventilation automatique, tous les systèmes ont été réglés sur "100 % de circulation d’air frais uniquement". La vitesse des systèmes de ventilation est également augmentée deux heures avant le début de la journée de travail […] Tous les filtres pour l’air extérieur ont été remplacés et l’entretien des filtres fait l'objet d'un suivi rigoureux. »

Décision responsable et de bon sens, mais cynique quand on pense que le 28 mars, soit seulement un mois auparavant, l’OMS publiait le message probablement le plus létal de l’histoire de la santé publique, affirmant, catégorique, « FACT: COVID19 is NOT airborne ». Cinq ans plus tard, on peine encore à obtenir un démenti à cette désinformation criminelle, et des recommandations adaptées à la réalité.

Malgré ces rares accès de prévention, le constat qui prévalait en mars 2020 perdure. J’aurais aimé partager l’enthousiasme de Joseph Allen et l’espoir porté par la dénomination de Healthy Buildings, mais l’architecture qui constitue nos espaces sociaux, qui en forme le cadre solide, concret, est toujours la même fabrique de contaminations respiratoires en général, et de Covid-19 en particulier. La violente épidémie de « syndromes grippaux » de l’hiver 2024-2025, qui a touché jusqu’aux plus jeunes et fait basculer les hôpitaux français en Plans Blancs — déprogrammations, reports de soins, rappels de soignants — ne s’est pas propagée dans le vide. Comme absolument toutes les épidémies grippales précédentes, si prévisibles soient-elles.

À défaut de savoir au préalable ce que qu’on va respirer et avec quel bagage sanitaire on va ressortir de toute visite dans un lieu clos, on peut actuellement mettre en avant la notion de Deadly Buildings.

Éviter SARS-CoV-2, ou tout autre virus à transmission respiratoire, est paradoxalement très simple mais actuellement inaccessible. En substance, il faut respirer un air débarrassé de ces pathogènes. Donc respirer un air suffisamment dilué (ou filtré / désinfecté) depuis l’expiration d’une personne contagieuse. La préservation de la santé de chacun se trouve souvent juste de l’autre côté d’un mur ou d’une fenêtre. C’est beaucoup plus proche que ce qu’il a fallu entreprendre en travaux et infrastructures titanesques pour collecter, traiter et distribuer une eau à peu près potable à tous les robinets de France métropolitaine. Boire une eau débarrassée de ses pathogènes, c’est ce qui nous semble aujourd’hui le minimum requis dans la distribution de l’eau, à moins d’accepter de voire ressurgir les épidémies de choléra — comme à Mayotte où de nouvelles souches ont ainsi été identifiées, par défaut de traitement et sécurisation.

Pour autant, corriger une architecture si mal pensée depuis près d’un siècle n’est pas simple, et le coût peut paraître terrifiant. Mais seulement à première vue.

Le rapport « Sécurité de l’air pour combattre un biorisque catastrophique global », par l’organisation américaine 1Day Sooner, a évalué ce coût pour les État-Unis, avec l’objectif d’atteindre un seuil recommandé par le CDC américain pour une réduction des risques infectieux de plus de la moitié. Pour les écoles, l’investissement serait de 15 milliards de dollars, 10 milliards pour les hôpitaux et les lieux de soins, 39 milliards pour les bureaux… Pour l’ensemble du parc bâti recevant du public, on atteint une enveloppe totale de 120 milliards de dollars d’investissements optimisés, en escomptant une baisse structurelle des coûts (jusqu’à 420 milliards sinon). Soit 360 dollars par habitant. À rapporter au coût de la pandémie aux États-Unis, évalué par l’université Johns Hopkins, de 10 000 milliards de dollars. En réalité, cet investissement qui semble démesuré est dérisoire.

Reste le problème de la décision politique. Et celui du délai de mise en œuvre.

À défaut d’aération suffisante et fiable, deux autres principes de prévention sont à disposition :

L’air intérieur peut être filtré, comme on le fait avec un masque FFP2, mais à l’échelle d’un volume, avec des purificateurs à filtres HEPA.

Il peut être également désinfecté par irradiation germicide UV-C.

La filtration HEPA4 commence à être connue : il s’agit de réunir un ventilateur et un filtre à un grade d’efficacité certifié (High-Efficiency Particulate Air). On trouve beaucoup d’appareils dans le commerce, ou des modèles à assembler soi-même. Pour une sécurité de filtration virale, il faut opter pour un grade H13 ou supérieur. Les inconvénients en sont le bruit du ventilateur, variable selon la vitesse (et donc la performance) de filtration, le besoin d’une maintenance régulière, le coût des filtres à renouveler, et l’efficacité finale très dépendante du placement des appareils dans le volume, du nombre de personnes présentes et de leur activité.

La désinfection UVGI5 est un principe de désinfection de l’air par rayonnement de lumière UV-C, aux propriétés germicides, principe connu depuis près d’un siècle dans sa version de lampes placées en plafond (dit « Upper Room ») : L’air expiré, naturellement plus chaud, monte vers le plafond, le cas échéant aidé par une ventilation, où il est irradié et désinfecté très rapidement, avant de circuler dans la pièce. Le placement en plafond doit être précisément controlé, en raison du risque d’une exposition de la peau et des yeux à une longueur d’onde de 254 nm. Une technologie plus récente, le Far UV-C, à 222 nm, permet une irradiation UV-C directement vers les personnes.

Filtration HEPA et désinfection UVGI ne corrigent pas le défaut d’aération, problématique par ailleurs à des niveaux élevés de CO2, mais sont fiables pour éliminer tout ou partie des pathogènes présents dans l’air. Ils présentent également l’avantage d’être moins exigeant pour corriger les déperditions thermiques dues à un renouvellement important de l’air ambiant.

Enfin, les coûts et la souplesse d’installation, ainsi que les coût d’entretien et de maintenance, sont sans commune mesure avec une refonte des systèmes d’aération intégrés dans les réseaux d’un bâtiment existant. En solution par irradiation UV-C, le coût par unité eACH (equivalent Air Change per Hour, soit l’équivalent du renouvellement complet de l’air en une heure) est 10 fois inférieur à celui d’une aération mécanique. Entre 12 et 40 milliards de dollars d’investissement pour protéger toute la population américaine, entre 3 et 9 milliards d’euros à l’échelle de la France, ces sommes paraissent plus que raisonnables eu égard au bénéfice attendu en santé publique.

Ces hypothèses de prévention sont posées mais restent pour le moment essentiellement des hypothèses, et il nous reste l’air que nous respirons en intérieur, pour être exact l’air qu’on nous laisse respirer sans nous garantir ni nous informer des risques potentiels en l’absence de sécurisation.

Imaginez qu’on boive encore à chaque robinet une eau sans traitement particulier, sans purification, sans mesure ni surveillance, sans garantie ou norme, et vous avez un aperçu de ce qu’on respire actuellement dans l’essentiel des lieux fermés partagés. Imaginez que vous n’y puissiez rien faire, contraint d’avaler en continu des litres d’air contenant potentiellement des pathogènes plus ou moins dangereux, pouvant affecter votre santé à court, moyen ou long terme, sans aucun contrôle, sans que personne ne soit responsable des conséquences sanitaires qui en découlent.

La brutalité sociale est l’un des pendants d’une architecture inadaptée en contexte d’épidémie respiratoire, parce que nous y séjournons 90 % de notre temps.

L’exclusion est la conséquence des deux seules solutions — évitement et port du masque — actuellement laissées aux personnes conscientes qu’un Covid, ou un Covid de plus, pourrait entraîner des dommages importants ou graves à leur santé. Solutions individuelles, ce qui est un paradoxe ultime quand l’air intérieur partagé est certainement l’une des choses les plus collectives au monde. Personnes souvent dites « vulnérables », qu’on a bien voulu abandonner à leur propres risques. À quel titre ne conçoit-on l’exercice de notre citoyenneté, de notre vie sociale, des interactions avec nos amis, employeurs, collègues, médecins, commerçants, administrations que quand dans des lieux qui sont une menace potentielle, permanente, sur notre santé ? Pourquoi les personnes ayant conscience de risques non gérés, non anticipés, doivent-elles s’exclure d’elles-mêmes de ces lieux, quand elles le peuvent ? Quel en est l’impact, quels droits perdent-elles, quelles opportunités leur échappent ?

Puisque le Covid-19 et les infections respiratoires sont des épidémies de bâtiments fermés, on peut vouloir éviter ces bâtiments, vivre en extérieur — à l’exception de son domicile, pour lequel un semblant de gestion de l’air peut être envisagé plus facilement.

Vivre dehors, le propos parait grotesque aujourd’hui, mais c’est bien parce que nos architectures contemporaines ne prévoient plus d’activités sociales à l’extérieur — sauf certains loisirs évidents — à commencer par toutes les activités de travail. Ou de soins. Ou d’apprentissages. En un mot, toutes. Cette conférence aurait pu se dérouler sur le parvis ou dans le parc voisin, ça n’aurait pas été plus inconfortable qu’une salle par ailleurs trop chauffée. Il y a des raisons techniques et culturelles à cela, mais elles ne sont pas toutes, et pas tout le temps, valables. Elles se fondent surtout sur une paresse à l’envisager, à l’organiser, en une confiance aveugle et une dépendance réflexe forte aux espaces fermés. J’en parle malgré tout pour souligner que la vie et les activités sociales en extérieur sont elles-mêmes un angle mort, dans l’angle mort d’une architecture moteur épidémique. J’aurais aimé que la thématique ne soit pas totalement oubliée.

Actuellement, les limites de l’évitement sont gigantesques. S’effacer des espaces intérieurs, donc des lieux qui constituent le maillage de la société, où elle se fabrique, n’est pas sans dommage collatéral. On se soustrait soi-même du corps social. Sauf exceptions, c’est une solution subie, où l’on réduit progressivement sa présence au monde. D’abord le plus accessoire, le moins sensible, puis petit à petit en évitant de plus en plus d’occasions d’être dans un lieu fermé, jusqu’à décliner de plus en plus les weekends ou soirées entre amis, renoncer à des entretiens d’embauche, reporter des soins jugés non essentiels. Jusqu’au plus difficile, le plus obligatoire : la présence au travail.

La seconde solution individuelle est le port d’un masque. C’est d’ailleurs la seule qu’envisage encore ouvertement les autorités de ce pays (sans informer qu’il faut qu’il soit respiratoire, pour filtrer les aérosols, et non chirurgical) pour la catégorie des personnes « vulnérable ». Mais le port d’un masque dans l’espace public, dans l’espace social, est devenu un marqueur tel que pour l’extrême minorité qui le porte encore il induit une stigmatisation dont l’impact moral et psychologique est réel, aux conséquences négatives quotidiennes très concrètes. En vous voyant avec votre FFP2, on se demandera au mieux si vous êtes malade, paranoïaque ou angoissé, ou les trois. Dans tous les cas vous serez considéré comme fragile et non fiable. Et probablement un emmerdeur qui rappelle de mauvais souvenirs. Combien de personnes souhaiteraient encore se protéger, accepteraient encore de protéger leur entourage, si le masque n’était pas devenu un signe d’infamie sociale, de défiance ?

Et puis il y a l'immense majorité, qui n’a pas le choix, et n’a pas conscience ou ne se soucie pas des risques. Pour mémoire, 90 % de notre temps, de notre vie, se déroule en intérieur, dans des architectures aux conditions sanitaires inadaptées.

Mais toutes les architectures et toutes les conditions de vie ne se valent pas, tout le monde ne peut pas travailler au siège des Nations Unies.

En 1900, une planche graphique d’éducation à l’hygiène mettait en vis-à-vis les bonnes et les mauvaises pratiques. Deux conclusions sautaient aux yeux :

Les bonnes pratiques consistaient en un mot : AÉRER. Aérer les berceaux, les logements, les activités. Les mauvaises pratiques étaient les lieux fermés, les logements sans air, la vie confinée.

Les bonnes pratiques étaient le signe d’une aisance sociale, les mauvaises portaient les stigmates de la pauvreté.

Le risque sanitaire faisait le lien entre architecture, conditions de vie, et détermination sociale.

À la fin du XVIIIe siècle, cette corrélation était statistiquement certaine. Les épidémies frappaient toujours plus durement les habitants des quartiers urbains surpeuplés et misérables que ceux des quartiers plus aérés et plus riches. Il était de notoriété publique que si les chambres sans fenêtre n'engendraient pas directement des maladies, elles favorisaient les conditions qui y conduisaient.

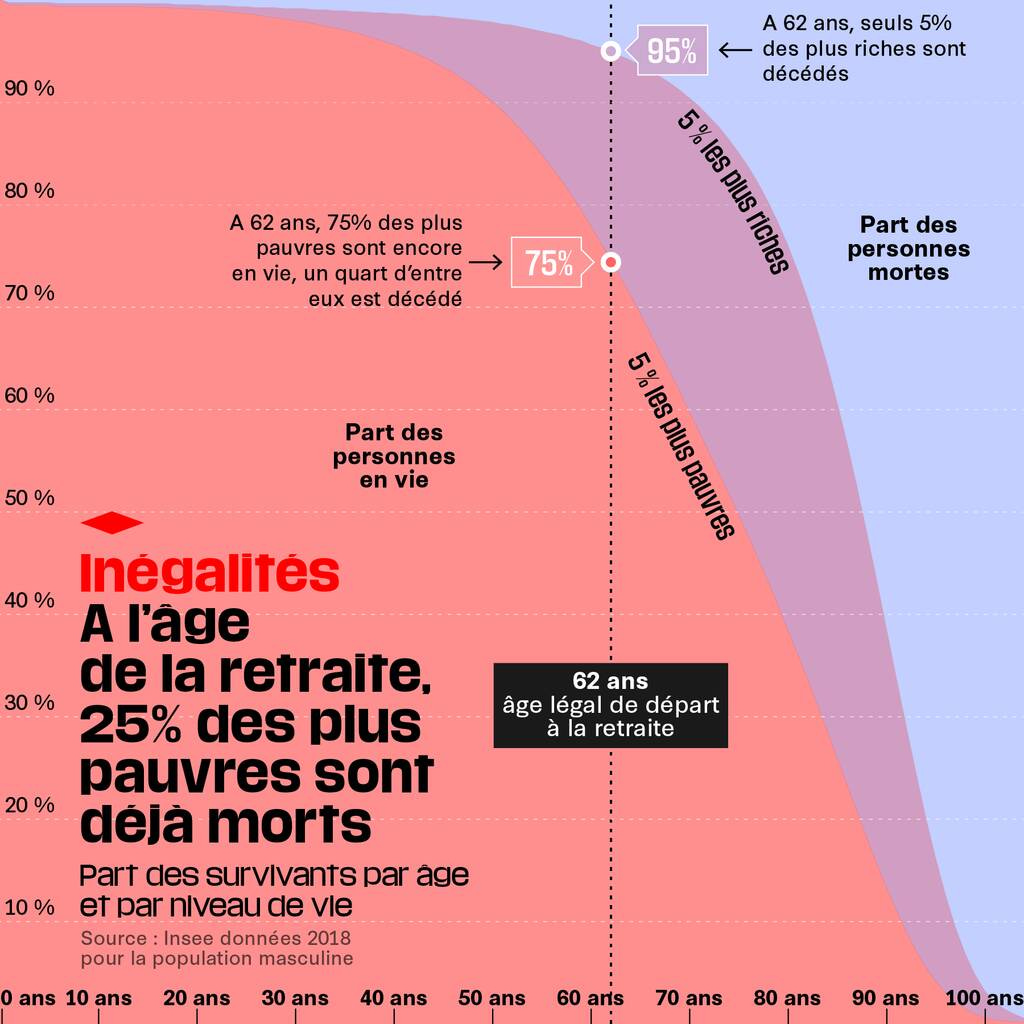

Nos conditions de vie n’ont plus rien de commun avec les villes ou les campagnes de 1900. À n’avoir pas considéré l’accident inévitable venant avec le progrès, nous avons pourtant créé de toutes pièces un piège qui se referme sur nous : l’architecture qui nous abrite, par son incapacité à garantir un air sain, est redevenu une menace. Et comme un écho à la détermination sociale du XIXe siècle, ce sont les populations les pauvres qui sont les plus exposées. Par une densité et une fréquence d’occupation plus élevée, des alternatives et possibilités d’évitement faibles ou inexistantes, par des équipements d’aération et de renouvellement d’air déficients, sinon, là encore, inexistants. On relèvera plus probablement 3 000 ppm de CO2 dans une salle de classe de Seine-Saint-Denis, que dans n’importe quel bureau de La Défense. Et on trouvera plus probablement une désinfection UV-C dans la clinique du Parc, qu’à l’hôpital public. On sait déjà bien entendu que la catégorisation sociale s’exprime dans les lieux auxquels on a accès, ou non. L’exemple des précautions de ventilation renforcée prises par le siège des Nations Unies en mai 2020 au moment où l’OMS affirmait faussement que le Covid ne se transmettait pas par l’air, résonnait déjà comme une sentence.

Selon sa position sociale, et donc le registre des conditions de vie en intérieur auquel on est soumis, l’impact répété des Covid annuels ne sera pas le même.

On connaît ce graphique, qui montre le vieillissement précoce et accéléré des classes les plus pauvres.

La pandémie de Covid se poursuit, et s’est ajoutée aux autres infections à transmission respiratoire plus saisonnières. Elle vient nous rappeler que l’air que nous respirons dans les architectures quotidiennes auxquelles nous sommes soumis est un facteur aggravant de ces inégalités et contribue à creuser l’écart entre ces courbes. Ce n’est pas sans raison que les classes sociales qui conduisent les politiques de santé publique, ou celles qui promeuvent des idéologies d’infection de masse argumentées sur une immunité fantasmée — qui souvent sont les mêmes — sont parmi celles qui ont accès aux conditions de vie les plus préservées, et aux meilleures architectures.

Parmi les trois coauteurs, Jay Bhattacharya, que Donald Trump a nommé en janvier 2025 à la tête du NIH, premier institut de recherche médicale au monde. En mars, le gouvernement américain a annoncé le définancement des institutions médicales du pays, HHS, CDC et NIH, pour tout ce qui concerne le Covid et le Covid long.

Selon l’urbaniste Paul Virilio « chaque invention engendre sa catastrophe. Inventer l’avion, c’est inventer le crash. Inventer le navire, c’est inventer le naufrage. On ne peut pas censurer l’accident. […] Comme le progrès est démesuré, il invente des catastrophes démesurées. Mais nous sommes aveugles. Nous ne pensons jamais aux conséquences fatales de nos actions. » Il propose une pensée de l’accident, qu’il faut anticiper et gérer en même temps qu’advient un progrès qui lui est indissociable.

PPM : partie par million, correspond à une fraction massique de 1 mg / kg.

410 ppm est le niveau de C02 atmosphérique actuel, il était de 310 ppm au début des mesures à partir de 1950, l’augmentation venant des activités humaines.

Publications sur la filtration HEPA :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034124003848

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670122003127

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9990385/

https://bcmj.org/premise/hepa-filtration-reduces-transmission-sars-cov-2-and-prevents-nosocomial-infection-call

https://academic.oup.com/cid/article/75/1/e97/6414657

Rapport de Canada Health sur l’efficacité et la sécurité de la désinfection UV-C (Upper Room 254 nm et Far UV-C 222 nm) face au Covid-19 :

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse/summaries-recent-evidence/ultraviolet-germicidal-irradiation-technologies-use-against-sars-cov-2.html